Aufwachsen mit einer emotional unreifen Mutter

Wie sich die Leere im Inneren vererbt

Eine Mutter, die kocht, tröstet, organisiert, vielleicht sogar sagt: „Ich liebe dich.“

Und trotzdem bleibt da etwas Unerklärliches.

Eine Leere, die du schon als Kind gespürt hast, lange bevor du wusstest, wie man sie benennt.

Emotional unreife Mütter sind oft fürsorglich – aber nicht verbunden.

Sie reagieren, ohne zu spüren. Sie kümmern sich, ohne wirklich präsent zu sein.

Und genau darin liegt die Wunde.

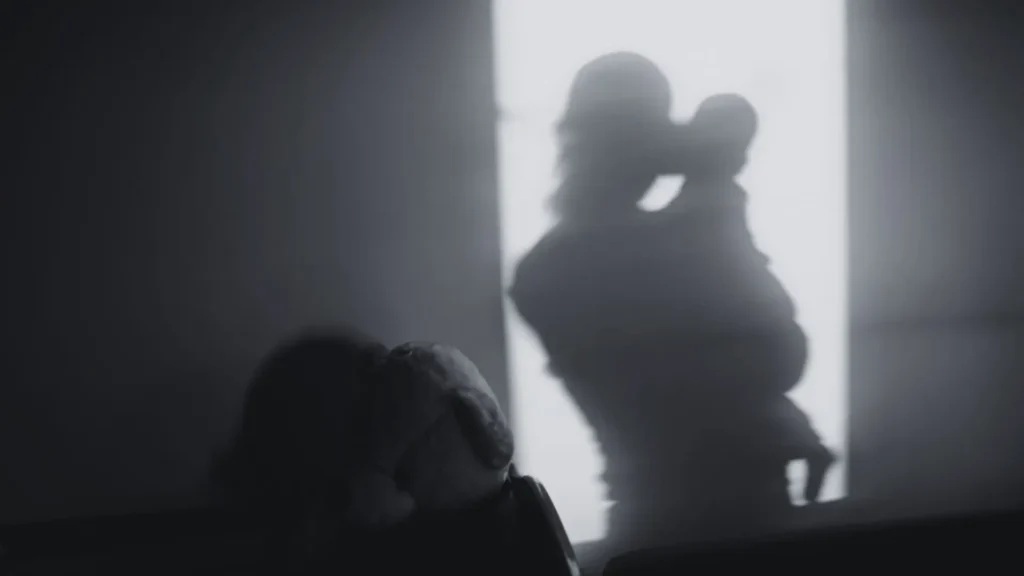

Die unsichtbare Abwesenheit der Mutter

Emotionale Unreife bedeutet nicht Lieblosigkeit.

Sie bedeutet, dass ein Mensch keinen inneren Halt hat, um emotional zu halten.

Viele dieser Mütter sind selbst in Umgebungen aufgewachsen, in denen Gefühle störend waren.

Wo Stärke bedeutete, nichts zu zeigen. Wo Verletzlichkeit beschämt wurde.

Wenn ein Kind dann mit Angst, Wut oder Trauer reagiert, trifft es auf eine Mutter, die innerlich wegtritt.

Nicht, weil sie will, sondern weil sie es nicht anders kann.

Ein Kind aber versteht das nicht.

Es spürt nur den Bruch in der Verbindung – und schließt daraus:

„Mit mir stimmt etwas nicht.“

So beginnt die stille Verwechslung, die Generationen überdauert:

Das Kind übernimmt Verantwortung für die emotionale Begrenztheit der Mutter.

Was bedeutet emotionale Unreife ganz genau?

Emotionale Unreife beschreibt keinen Mangel an Intelligenz oder Fürsorge – sondern eine eingeschränkte Fähigkeit, mit den eigenen Gefühlen und den Emotionen anderer in Kontakt zu sein.

Ein emotional unreifer Mensch kann funktionieren, planen, Verantwortung übernehmen – aber er kann nicht wirklich in Beziehung sein.

Statt auf Resonanz reagiert er auf Kontrolle.

Statt zu fühlen, analysiert oder vermeidet er.

Statt Nähe zuzulassen, hält er Distanz – oft unbewusst, aus Selbstschutz.

Bei emotional unreifen Müttern zeigt sich das darin, dass sie das Kind zwar sehen, aber nicht spüren.

Sie hören die Worte, aber nicht den Ton dahinter.

Sie reagieren auf Verhalten, aber nicht auf Bedürfnisse.

Wenn das Kind traurig ist, versuchen sie zu „reparieren“.

Wenn es wütend ist, nehmen sie es persönlich.

Wenn es Freude zeigt, können sie kaum mitschwingen – oder sie überlagern sie mit ihren eigenen Emotionen.

Diese Art der Beziehung hinterlässt keine sichtbaren Spuren, aber sie prägt das Nervensystem tief.

Denn das Kind lernt: Gefühle sind zu viel.

Bedürfnisse stören.

Ich muss mich anpassen, um geliebt zu bleiben.

Emotional unreife Eltern handeln nicht aus Bosheit – sie wiederholen, was sie selbst erlebt haben.

Doch ihre Kinder wachsen in einem Klima auf, in dem Nähe nicht nährt, sondern verunsichert.

Ein Klima, in dem das Herz früh lernt, sich zu schützen – und genau dadurch nie ganz ankommen kann.

Wie emotionale Unreife wirkt

Eine emotional unreife Mutter kann vieles sein:

launisch, überfordert, dramatisch oder eiskalt.

Manchmal fürsorglich, im nächsten Moment beleidigt oder zurückgezogen.

Sie kann dich lieben – und gleichzeitig unfähig sein, dich zu sehen.

Das Kind lernt: Beziehung ist unberechenbar.

Es passt sich an, beobachtet, reguliert die Stimmung im Raum, bevor es überhaupt atmet.

So entwickelt sich das, was wir später „Überanpassung“ nennen – ein Nervensystem, das ständig im Dienst der Sicherheit anderer steht.

Doch nicht alle Kinder werden brav.

Manche rebellieren.

Sie weigern sich, das emotionale Ungleichgewicht zu tragen.

Sie werden laut, trotzig, unnahbar – nicht, weil sie „schwierig“ sind, sondern weil sie instinktiv spüren, dass Anpassung sie verschlingen würde.

Auch das ist ein Schutz.

Ihr Nein ist eine frühe Form von Selbstachtung, ein verzweifelter Versuch, sich selbst zu behaupten, wo kein Platz für Eigenes war.

Das Tragische: Ob angepasst oder rebellisch – beide tragen dieselbe Last.

Das brave Kind verliert sich, um geliebt zu werden.

Das trotzige Kind verliert die Liebe, um sich selbst zu behalten.

Und beide wachsen auf mit dem stillen Gefühl, dass sie falsch sind.

Die innere Lehre: Liebe ist Leistung

Wenn Zuwendung immer an Bedingungen geknüpft war – an Gehorsam, Nettsein, Funktionieren – verknüpft sich Liebe mit Anstrengung.

Das Gefühl „Ich bin genug“ wird untrennbar mit dem Gefühl „Ich muss etwas leisten“ verbunden.

Das Nervensystem lernt: Sicherheit entsteht nicht durch Sein, sondern durch Tun.

Diese innere Prägung ist tückisch. Sie macht es fast unmöglich, sich wirklich zu entspannen – selbst in liebevollen Beziehungen.

Denn jede Form von Nähe aktiviert den alten Alarm: „Gleich kommt die Forderung.“

Liebe wird zu einer Aufgabe, zu etwas, das man verwalten, sichern, absichern muss.

So entsteht eine tiefe Verwirrung: Nähe fühlt sich gefährlich an, Distanz schmerzt.

Das Nervensystem kennt keine Ruhe, nur Pendelbewegungen zwischen Sehnsucht und Rückzug.

Zu viel Nähe – und es droht Überflutung.

Zu viel Distanz – und die alte Leere meldet sich.

Im Erwachsenenalter zeigt sich das in unzähligen Variationen:

– Angst vor Zurückweisung, selbst bei kleinsten Konflikten, weil Ablehnung im Körper wie ein existenzielles Bedrohungsgefühl gespeichert ist.

– Übermäßige Verantwortung in Beziehungen, weil Nähe nur sicher scheint, wenn man sie kontrolliert.

– Ein chronisches Gefühl von „zu viel“ oder „nicht genug“, weil das innere System nie gelernt hat, dass Dasein reicht.

– Die Tendenz, emotionale Kälte zu romantisieren, weil sie vertraut wirkt – sie fühlt sich an wie „Zuhause“, auch wenn sie weh tut.

Der Körper erinnert sich:

„Liebe ist Arbeit.“

„Nähe ist Risiko.“

„Ich bin sicher, wenn ich niemanden belaste.“

Und doch sehnt er sich gleichzeitig nach genau dem, was er fürchtet: nach echter Resonanz.

Darum ist Heilung kein intellektueller Prozess, sondern ein körperlicher.

Sie beginnt dort, wo du spürst, dass du nicht länger leisten musst, um gehalten zu werden.

Wo dein Atem sich weiten darf, ohne dass du etwas tust.

Wo Zuwendung wieder still wird – frei von Angst, frei von Bedingungen.

Der Körper trägt die Geschichte

Die Wunde einer emotional unreifen Mutter ist keine Erinnerung – sie ist ein Zustand.

Sie lebt nicht in Gedanken, sondern im Gewebe.

In der Art, wie du atmest, wie du dich zusammenziehst, wenn jemand dich wirklich ansieht.

Im Kloß in deinem Hals, wenn du sprechen willst.

Im Lächeln, das du aufsetzt, obwohl dir nicht nach Lächeln ist.

Dein Körper hat gelernt, zu schützen, was zu früh zu schwer war.

Er hat das Unausgesprochene gespeichert – als Haltung, als Muskelspannung, als Rückzug.

Deine Schultern tragen den Druck, stark zu bleiben.

Dein Atem hält den Raum, den du nie hattest.

Dein Nervensystem bleibt in ständiger Wachsamkeit, weil es gelernt hat:

Gefühl = Gefahr.

Ein emotional unreifes Umfeld formt nicht nur Gedanken – es formt Biologie.

Das Nervensystem verschiebt sich in einen Zustand chronischer Alarmbereitschaft:

Nicht sichtbar, aber fühlbar.

Es bleibt immer ein Rest Misstrauen, selbst in Sicherheit.

Ein Teil in dir wartet darauf, dass Zuwendung kippt, dass Nähe zu viel wird.

Wut verwandelt sich in Schuld, weil du gelernt hast, dass dein Ausdruck andere verletzt.

Trauer wird zu Überfunktion, weil du dich nur sicher fühlst, wenn du gibst.

Und Bedürftigkeit verwandelt sich in Scham – weil du nie erfahren hast, dass jemand deine Sehnsucht halten kann, ohne dich kleinzumachen.

Diese Dynamiken sind kein persönliches Versagen.

Sie sind Überlebensintelligenz.

Ein Körper, der früh verstanden hat:

„Wenn ich zu viel fühle, verliere ich Bindung.“

Also drosselt er.

Er hält dich klein, damit du bleibst.

Viele merken erst Jahrzehnte später, dass sie ihr Leben auf einem alten Reflex aufgebaut haben –

dem Drang, geliebt zu werden, indem man niemandem zur Last fällt.

Sie funktionieren, sie helfen, sie halten – und fragen sich, warum sich ihr Leben trotz äußerer Stabilität leer anfühlt.

Weil das System noch immer dasselbe Muster fährt: Sicherheit vor Authentizität.

Doch Heilung beginnt genau dort, wo du den Körper wieder als Verbündeten wahrnimmst.

Wo Zittern, Weinen, Wut oder Erschöpfung nicht länger als Schwäche gelten, sondern als Sprache deiner Geschichte.

Erst wenn du beginnst, dieser Sprache zuzuhören, kann sich das Nervensystem neu schreiben – leise, aber dauerhaft.

Die Mutter nicht hassen – aber das Schweigen brechen

Heilung bedeutet nicht, die Mutter zu verurteilen.

Sie bedeutet, aufzuhören, dich selbst zu schützen, indem du sie immer wieder entschuldigst.

Viele halten jahrzehntelang an der Vorstellung fest, dass Verständnis gleich Liebe sei.

Dass man loyal bleiben muss, um nicht undankbar zu wirken.

Doch dieses „Verstehen“ dient oft nur dazu, den Schmerz nicht zu fühlen.

Es darf beides wahr sein:

Sie hat geliebt, so gut sie konnte.

Und es war nicht genug.

Dieser Satz bricht etwas auf – nicht gegen sie, sondern für dich.

Denn solange du ihre Begrenzungen zu deinen machst, bleibst du emotional an sie gebunden.

Solange du sie schonst, schonst du dich selbst nicht.

Viele Kinder emotional unreifer Mütter wachsen mit einem stillen Pakt auf:

„Ich halte dich stabil, damit du mich nicht verlierst.“

Dieser Pakt wirkt bis ins Erwachsenenalter fort – in Form von Schuldgefühlen, wenn du Grenzen setzt, und innerem Widerstand, wenn du dir Raum nimmst.

Heilung heißt, diesen Pakt zu lösen, ohne Hass, aber mit Klarheit.

Es ist der Moment, in dem du erkennst: Du darfst traurig sein, dass du keine Mutter hattest, die dich emotional halten konnte – ohne sie dafür zu hassen.

Du darfst wütend sein, ohne dich schuldig zu fühlen.

Du darfst trauern, ohne dich zu rechtfertigen.

Integration beginnt, wenn du ihre Menschlichkeit siehst, ohne dich darin zu verlieren.

Wenn du anerkennst, dass sie eine Geschichte trägt, die nichts mit deinem Wert zu tun hat.

Und dass deine Aufgabe nicht ist, sie zu retten – sondern dich.

Das ist der Wendepunkt:

Die Mutter nicht mehr als Maßstab für Liebe zu sehen, sondern als Ausgangspunkt deiner Selbstwerdung.

Von hier aus darfst du neu definieren, was Liebe bedeutet – frei von Schuld, frei von Pflicht, frei von dem alten Bedürfnis, jemandem zu genügen, der dich nie ganz sehen konnte.

Selbstbemutterung – die Wiederherstellung innerer Sicherheit

Heilung geschieht nicht im Kopf.

Sie geschieht in Beziehung.

Zuerst zu dir selbst, dann zu deinem Körper – und irgendwann auch zu Menschen, die dich diesmal wirklich halten können.

Denn was in Beziehung verletzt wurde, kann nur in Beziehung heilen.

Nicht durch Analyse, sondern durch Erfahrung:

dass du heute anders gehalten wirst als damals.

Dass jemand bleibt, auch wenn du fühlst.

Dass dein Zittern, deine Wut, deine Tränen kein Grund mehr sind, dich zu verlassen.

Selbstbemutterung bedeutet, dir das zu geben, was du als Kind gebraucht hättest – ohne dich dafür zu beschämen.

Nicht idealisierte Fürsorge, sondern echte Präsenz:

Regelmäßigkeit, die dein Nervensystem beruhigt.

Wärme, die du nicht erst verdienen musst.

Körperliche Selbstzuwendung, die nicht reparieren will, sondern hält.

Nicht perfekt, aber ehrlich.

Am Anfang fühlt sich das ungewohnt an.

Der Körper vertraut dem Alten mehr als dem Guten.

Nähe kann Stress auslösen, Stille kann Angst machen, Ruhe kann Verdacht wecken.

Denn das Nervensystem hat gelernt: Sicherheit ist trügerisch.

Doch wenn du bleibst – bei dir, in dir –, beginnt etwas zu schmelzen.

Das System lernt langsam um.

Es merkt:

„Ich darf fühlen, ohne zu zerbrechen.“

„Ich darf Grenzen haben, ohne verlassen zu werden.“

„Ich darf da sein, auch wenn ich nichts leiste.“

Selbstbemutterung ist kein romantischer Akt der Selbstliebe.

Sie ist eine somatische Reorganisation – die Wiederherstellung von Vertrauen in dein eigenes Dasein.

Ein stilles Wiederankommen im Körper, das über Generationen hinauswirkt.

Denn wenn du dich selbst hältst, ohne dich zu bewerten, stoppt die Weitergabe.

Kinder von heute brauchen keine perfekten Eltern – sie brauchen regulierte Nervensysteme.

Erwachsene, die fühlen können, ohne zu fliehen.

Menschen, die bleiben, wenn es schwierig wird.

So endet die Kette emotionaler Unreife.

Nicht durch Schuld, sondern durch Bewusstsein.

Nicht durch Distanz, sondern durch Verkörperung.

Heilung heißt: Du wirst zur sicheren Basis, die du gebraucht hast.

Und von dort aus wächst alles andere.

Fazit: Die stille Generation der Überlebenden

Aufzuwachsen mit einer emotional unreifen Mutter bedeutet, die Sprache der Gefühle nie wirklich gelernt zu haben – und sie sich als Erwachsene mühsam wieder anzueignen.

Es ist die unsichtbare Erbschaft einer Generation, die Gefühle als Schwäche sah und Kontrolle als Liebe.

Doch Heilung ist möglich.

Sie beginnt, wenn du das Kind in dir endlich ernst nimmst.

Wenn du nicht mehr versuchst, deine Mutter zu verstehen – sondern dich.

Wenn du dich nicht mehr klein machst, um in ihr Weltbild zu passen.

Trauma und emotionale Unreife sind keine Charakterschwächen.

Sie sind Überlebensformen.

Und jedes Überleben trägt die Möglichkeit von Neubeginn in sich.

Heilung heißt, das Ungehaltene in dir zu halten.

Dich selbst so zu nähren, dass du die Wärme, die du vermisst hast, in dir wiederfindest.

Nicht um zu vergessen, sondern um frei zu werden.

Vielleicht ist das Popup hier genau zum richtigen Zeitpunkt aufgeploppt, wenn du endlich Fülle spüren und leben willst.

Vielleicht ist das Popup hier genau zum richtigen Zeitpunkt aufgeploppt, wenn du endlich Fülle spüren und leben willst.